【この記事は約 3 分で読めます。】

星崎町にある油樽(あぶらだる)地蔵の祠。

モスバーガーやカラオケのビッグエコーの近くにあります。

住吉駅の踏切が渋滞する朝夕、抜け道に使う人も多い道。

「油樽」と書かれた大きな看板のあるこのお堂を目にする方も多いのでは?

車だとなかなか祠の前で止まることはないですよね。

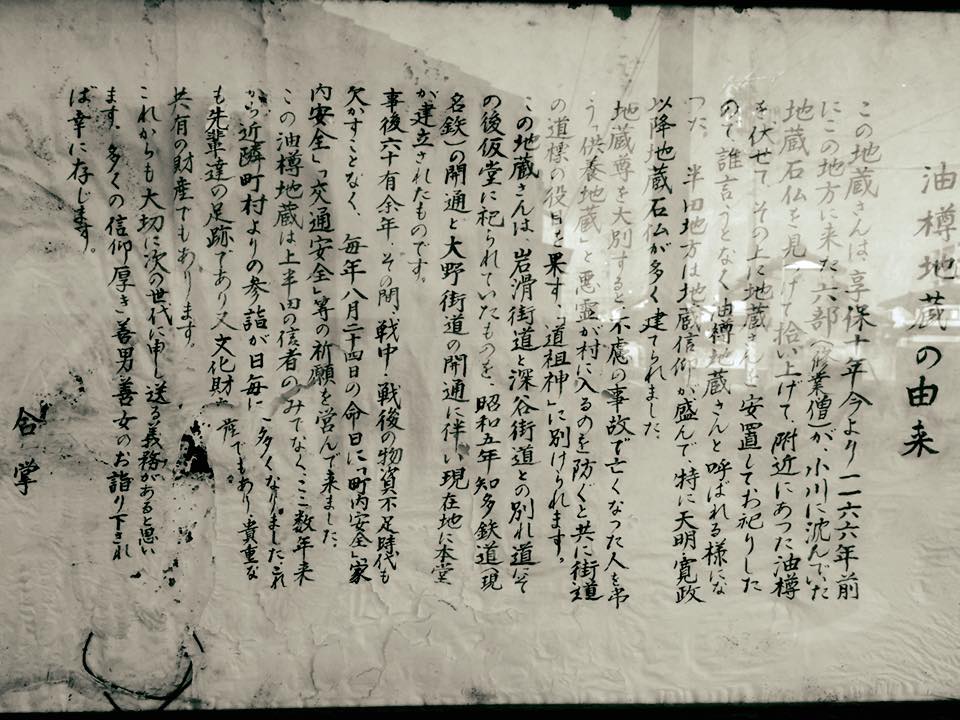

お堂には、達筆な手書きの説明が貼られています。

江戸時代中頃、暴れん坊将軍 徳川吉宗の時代。

修行中のお坊さんが、誰かに呼ばれた気がして周りを見てみると、溝の中にお地蔵さんが!

「これはいかん」と、近所の家にあった油樽を借りて、とりあえずお地蔵さんの台座にしたので、「油樽地蔵」というようになったとか。

やがてお堂を建てて、近所の人たちが祀ってきました。

(今の場所は昔とは少し違うようです。)

かつての油樽地蔵さんのお祭りでは、ちょうちんを数百つけて、出店や、お芝居をして大盛り上がりだったそうです。

今では三角州のような場所にひっそり建っているという感じです。

ところで、現代では油を入れる樽はドラム缶ですが、当時の油樽って、どんな樽だったんでしょうか?

お坊さんが近所の家から油樽を借りたという享保(1716〜1735年)の時代。

燃やすと臭い魚油に代わって、灘で水車を使った菜種油の大量生産がされるようになった頃とはいえ、油は米の4倍くらいの値段。

江戸で天ぷらが発展した時代ですが、まだまだ油は主に照明用。

1か月で庶民が家庭で使う明かり用の油は約2リットルくらいだったといわれます。

関西で作られた油が、樽に入れて船で運ばれ、油問屋に卸されて、油商人が桶に入れて売り歩いて、庶民が買っていたようですが…

廻船が発達した江戸時代の樽のサイズは、今も神社でみる酒樽よりも大きな、約70リットル入る四斗樽。

油が高級品だった時代に、もしそんな大きな樽がある家って、油問屋さん?

または、油樽と言うものの、油樽地蔵さんが身長30cmくらいのかわいいサイズなので、とりあえず台座にしたという雰囲気から、油売りの商人が竿で担いだ小売りサイズの油桶だったのかも?

酒造りの盛んな半田なら、酒樽の間違いじゃないか?でもわざわざ油樽というし…

想像が膨らみます。