【この記事は約 7 分で読めます。】

流行り病があるとき、心が不安になるとき、古くから人々は「お薬師さん」に救いを求めてきました。

「お薬師さん」とは、「薬師如来」という仏さんのことです。薬師如来像という仏像として、「薬師寺」と名の付くお寺にいることが多いですが、お参りしたことがありますか?

目次

1.半田市内の「薬師」

半田市で、「薬師」のつくもので、良く知られているのは、

- 榎下町(半田赤レンガ建物の南)の薬師寺

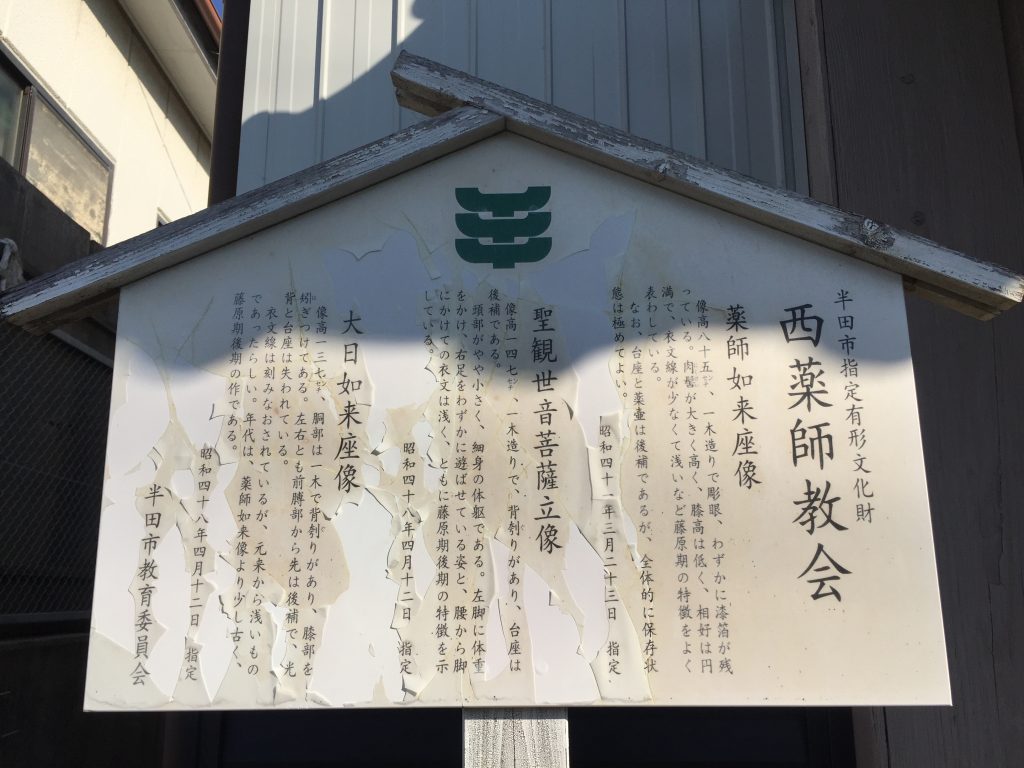

- 東郷町(常楽寺の南)の西薬師教会

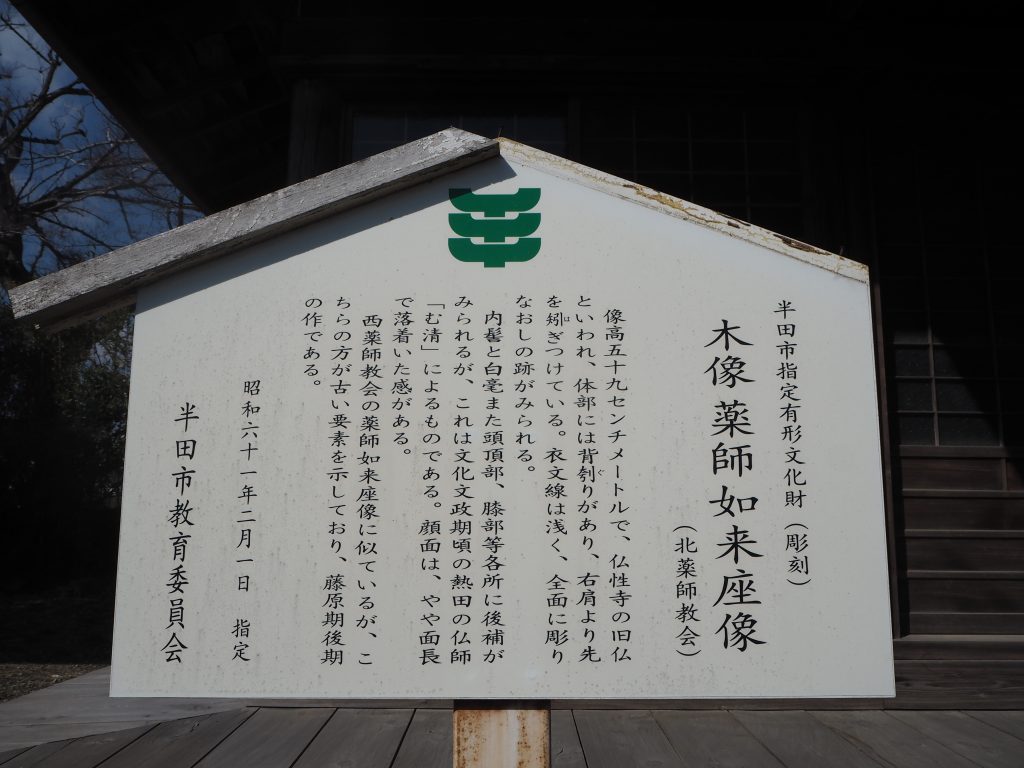

- 成岩本町(成岩小学校の東)の北薬師教会

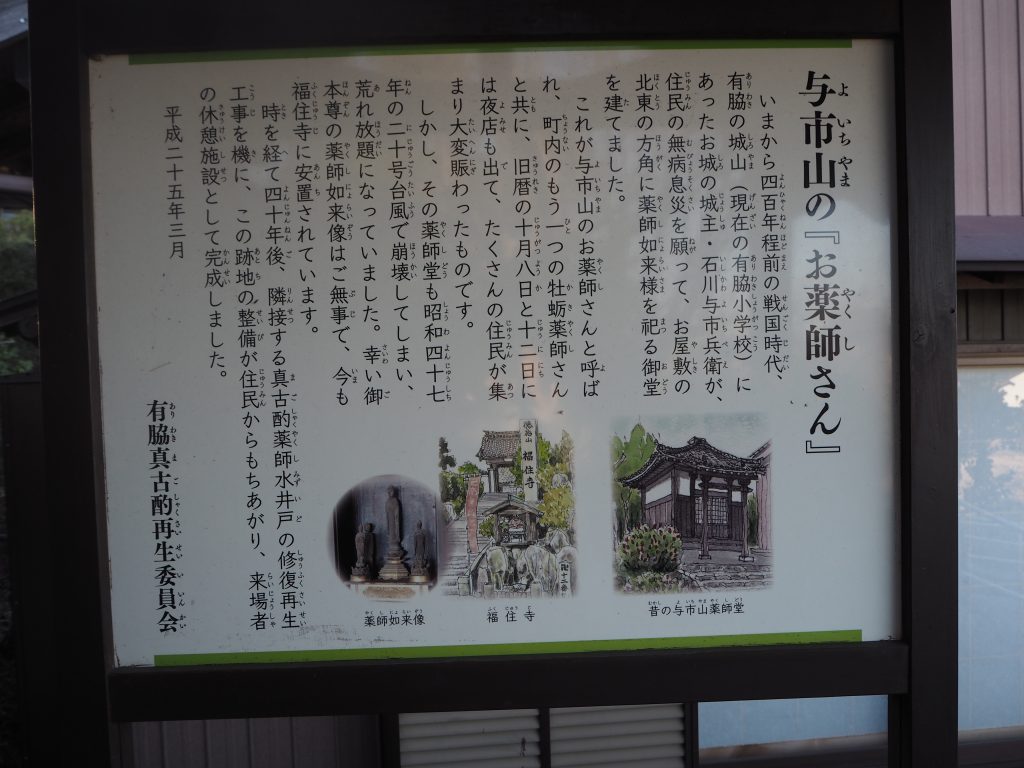

- 有脇町の「真古酌の薬師水」

- 地名「乙川薬師町」

などが、お馴染みでしょうか?

▼海照山 薬師寺(半田市榎下町)

紺屋海道の中にある薬師寺。

中央にいるのが薬師如来像。

かつて寺の前まで海だったことが、堂内の絵で伝えられています。

▼西薬師教会(半田市東郷町2丁目)

常楽寺へ向かう坂の途中にある小さなお堂。

▼北薬師教会(半田市成岩本町2丁目)

成岩小学校の東側にあるお堂。

ご本尊はいつもは見られません。

▼真古酌の薬師水(半田市稲穂町1丁目)

有脇ののどかな風景の中にある井戸。

戦国時代の有脇の城主・石川与市兵衛が住民の無病息災を願って、お屋敷の北東の方角に薬師如来像を祀るお堂を建て、「与市山のお薬師さん」と呼ばれていたそうです。

この薬師堂は昭和47の台風で壊れて、薬師如来像は同じ有脇町の福住寺に安置されています。

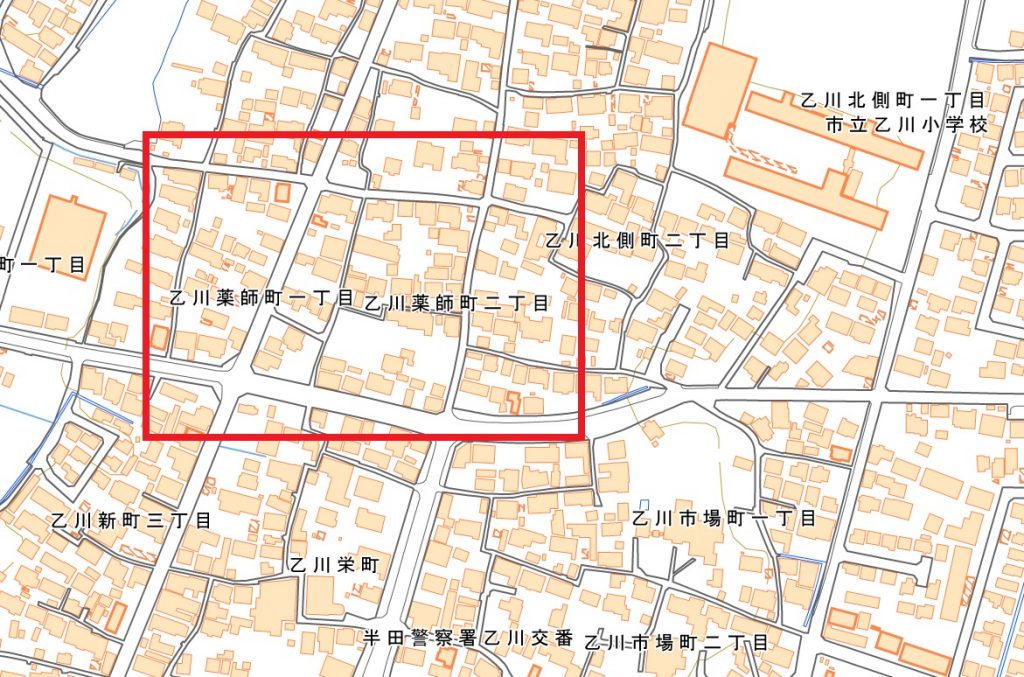

▼乙川薬師町

(国土地理院地図より)

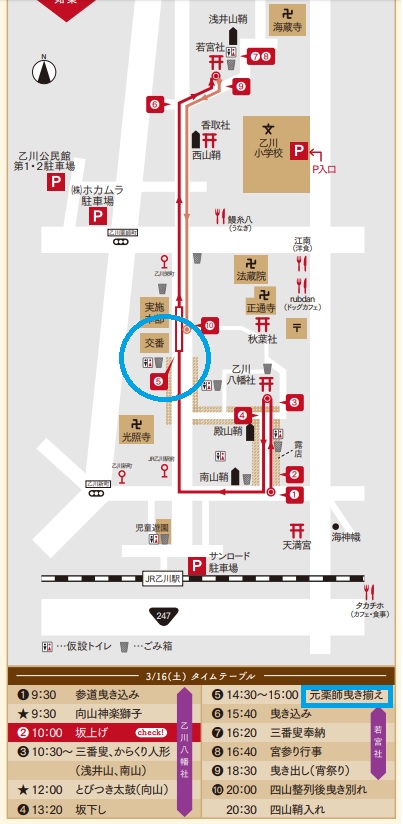

(2019年の観光協会の乙川祭の山車巡行図より)

乙川祭でも乙川交番のあたりが「元薬師」と呼ばれているので、馴染みがある方もいるかもしれません。

乙川は、大御堂という地名があるけど、大きなお寺があったと言われていますが、謎めいていて、はっきりと詳しいことが分かっていません。それが薬師寺だったかどうかも分かりませんが、元薬師、薬師町という地名は興味深いものがあります。

この他にも、大きなお寺の境内に「薬師堂」があったり、お地蔵さんと呼ばれているものが、正式には薬師如来という種類だったり、ということもあります。

↑常楽寺の境内にある薬師堂

皆さんの身近な「お薬師さん」は、どちらですか?

2.「お薬師さん」とは?

「お薬師さん」の正式名称は、「薬師如来」。薬師如来は仏教の如来(にょらい)の1人です。如来は悟りをひらいた仏のこと。

仏教をひらいたのはゴータマ・シッタールダ(ブッダ)ですが、彼はまだ菩薩としての修行中に、自分が悟りを開いた仏になったらやりとげる12の誓いを立てました。その中には、「病気を治す」ということもありました。

仏教をすべて理解することは難しいかもしれませんが、日本の民衆生活のなかでは、宗教というよりは、大衆文化に近い存在として生き続けてきたところが、仏教のおもしろいところです。悟りの内容はそこまで詳しくないけど、なんとなく仏教にまつわる風習を私たちは知っています。

「お薬師さん」は、人々が心や体を病むときに、祈ることで薬師如来は救いを与えてくれる、と信じて大切にされてきました。病気とは、体だけではなく、心も含みます。薬師如来は別名「医王」とも言われます。

具現化された仏像「薬師如来像」の多くは、左手に薬壺(やっこ)をもっています。その壺には、苦しみを取り除く霊薬が入っているといわれています。どんな苦しみにも効く薬があったら、本当にいいですよね。

薬師如来像は、右手は施無畏(せむい)というポーズ、「おそれることなかれ」つまり「こわがらなくていいんだよ」というメッセージを持っています。

西の方角にあるという極楽浄土の阿弥陀如来に対して、東の方角にある瑠璃光浄土に住んでいるといわれます。

薬師如来を支える看護師のような存在として、日光菩薩・月光(がっこう)菩薩を従えると、薬師三尊と言われます。「菩薩」は悟りにむけて修行中の身。

↑日光菩薩(左)と月光菩薩(右)

さらに薬師如来に限らずですが、東西南北を守る四天王(持国天、広目天、増長天、多聞天)と、十二神将がガードマンとしていたりします。

お寺の売店で十二支ごとの仏像のお守りを見たことがあるかもしれませんが、あれが十二神将です。

仏像としては表現されることは少ないですが、十二神将の配下には1体につき、7000人の部下がいて、12の方角に分かれて護衛しています。

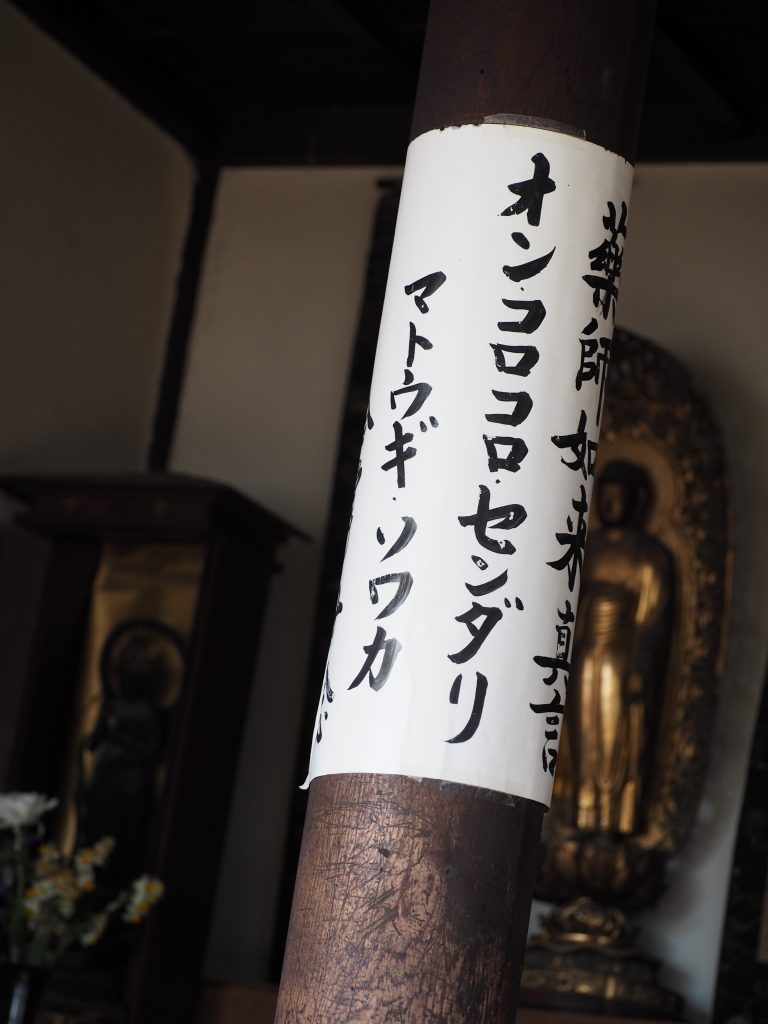

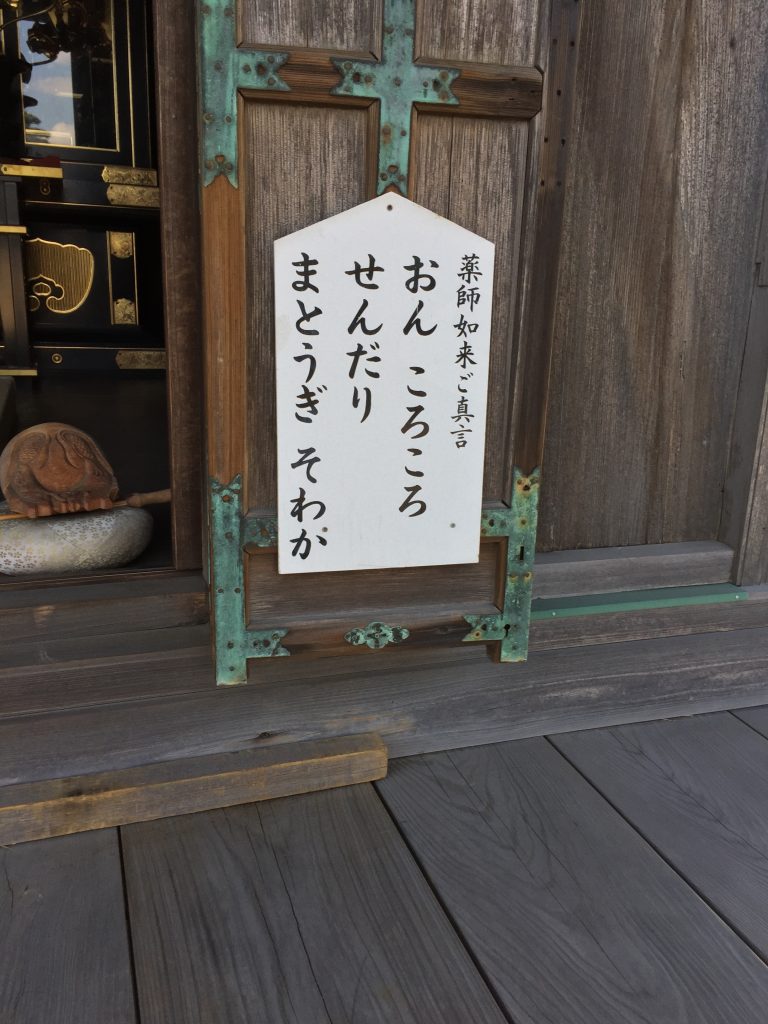

薬師如来に念じる時の真言(しんごん)、つまり合言葉のようなものは、

「オン コロコロ センダリ マトウギ ソワカ」

と言います。

↑常楽寺境内の薬師堂

真言はこんな風にお堂に書いてあることが多いですので、お参りの際には口に出してみると、きっと薬師如来に届きます。

3.生活の中の「お薬師さん」の存在意義

こうした民間の風習は、現代においてはとても非科学的だと思う人が多いかもしれません。

ただ、文化・風習として溶け込んできたお薬師さんの存在は、決して病を宗教で直そうとしてきたのではなく、自分の心の中や、体の状態を、お薬師さんへ投影する時間を持つことで、心を安らげるための世界観を自分の中に作るようなものだと思います。

世の中が不安に包まれるときこそ、自分を顧み、心を強くし、周りを思って生きたいものです。