【この記事は約 22 分で読めます。】

2019年7月、大阪府にある「大仙(だいせん)古墳(伝・仁徳天皇陵)」などの古墳群が、ユネスコの世界文化遺産に登録されることが決まりました。大仙古墳は、全長486mもある日本最大級の前方後円墳です。

ところで、半田市にも古墳があるのをご存じですか?

大阪府の古墳群ほど大きなものはないものの、いくつかあります。

残念ながら今はハッキリとした形で残っているわけではありません。

でも、気軽に見られる場所に、古墳の一部を見ることができるのです。

半田市と武豊町の境に、イオン半田店があります。

半田市の住所で言うと有楽町。武豊町の住所で言うと石川あたり。

その屋上駐車場にのぼってみて、西側(半田市花園町の方向)を見下ろすと、ちょっとした森があります。

もっと目を凝らすと、祠が建っています。

小さな祠と、よく見るとお酒も供えてあります。

これは、「中蓮(ちゅうれ)古墳」の崩れ跡を示す祠です。

目次

1.中蓮古墳とは

「中蓮(ちゅうれ)古墳」とは、半田市の南部から武豊町北部の丘陵上にあった7基の古墳群のことを言います。

(1)中蓮古墳のデータ

「中蓮古墳」と呼ぶと、特定の1基の古墳をイメージしてしまうのですが、本来は7基あったということなので正式に呼ぶのなら「中蓮古墳群」が正しいのでしょうが、現在は7基のうち1基が残存しているので、このように呼ばれています。

中蓮古墳データ

| 種類 | 円墳 |

| 規模 | 直径16~17m |

| 残存状況 | 昭和初期まではこのあたりに7基ほどの円墳があり、墳丘は流され石室だけが散見された。 |

| 出土品 | 横瓶、ほか不明 |

| 造営時期 | 7世紀はじめ頃(古墳時代後期) |

ここには、かつて半田市、武豊町の境を示す一本大松が生えていたといわれます。

|

成岩から武豊町にかけて、「中蓮」「若宮」という小字名周辺に分布する古墳は、かなりの数にのぼったらしく、武豊町の武雄神社が郷社に昇格するために作成した明治時代の資料には「柴田常恵氏調査」と付記して9基の古塚が記入されている。柴田常恵(しばた じょうえ)氏は、愛知県出身の明治~昭和の考古学者。 北から見ると、武豊町との境界をまたいで分布するのが中蓮古墳で70mほどの間隔を置いて3基、つづいて谷の出口をふさぐように南北にのびる馬場の砂堆を望む若宮の丘陵には30mほどの間隔で4基、池田に1基、さらに高野前や西門にもそれぞれ1基が図示されている。しかし、この付近はその後の開発によって地形が大きく変わり、ほとんどその形跡さえとどめていない。 そんななかで、今わずかに残っているのが中蓮古墳の1基で、中部旭紡績の敷地内に土盛りと祠がありその位置をとどめている。

(出典:『半田市誌』) |

(2)須恵器が出土している

昭和30年頃の工事中に、墓室に供えられた副葬品と思われる「横瓶(よこべ)」が出土して、半田市博物館に保管されています。

(出典:『半田市誌』)

横瓶は、須恵器の1種。

6世紀~7世紀、古墳時代後期の副葬品に多く見られます。

米俵のような形をしていて、主に酒などの容器と言われています。

|

横瓶は長径36cmの俵形の胴部を横長にすえてその中央の頂部に口頚部をつけたもので、全面にたたき目を残して整形したうえ幾条もの沈線で飾っている。 東海地方の古墳出土の須恵器としては、第3型式から第4型式にかけて出土する器種であるが、口頚部にみられた横線の省略や口縁部の段の退化などから第4型式(6世紀末~7世紀)に編年される資料である。

(出典:『半田市誌』) |

と、半田市誌には書かれていて、なんだか小難しいですが、

つまり、全国で積み重ねられてきた須恵器の研究成果から、

そもそも横瓶が出てくる時期が古墳時代後期がメインだったり、

フォルムや、

空気を抜くために表面を木板で叩いた跡や、

形の整え方などの、

技術的なトレンドから、7世紀初頭のものと考えられているということが書かれています。

そして、7世紀初頭のものと思われるこの須恵器が出土したということで、これが供えられた古墳の造営時期が7世紀初頭と考えられています。

古墳時代は、

生活用の土器としては、赤っぽい素焼きの土器「土師器(はじき)」を使っていました。

穴窯で固く焼いた、灰色の陶器「須恵器(すえき)」は、まだ古墳の副葬品や、おそらく限られた人しか使っていなかったでしょう。平安時代の後半以降は、窯で焼いた陶器は、庶民的な食器になっていきます。

(3)中蓮古墳のある場所

今はイオン半田店があるこの場所。

昭和50年(1975)この地にあった大信紡績を引き継ぐ形で、中部旭紡績名古屋工場(千種区猪高町猪子、跡地はユニーサンテラス千代田橋店)が移転してきました。

その後、中部旭紡績は斜陽産業となり、工場を閉鎖解体して不動産事業に転換し、平成7年にジャスコ半田店となり、現在はイオン半田店となっています。

地元ではまだジャスコと呼んでいる方も多いのではないでしょうか。

昭和50年代の大信紡績の機関紙「むつみ」には、

|

・この辺りの畑の人は散乱していた石を積み重ねて庚申様を祀り、 庚申塚とよび、土地が買収されるまであった。 ・戦争前荻洲中将が大変ながめがよかったので一本松を中心に別荘を建てようとした。 易者に見てもらうと「あそこは、何かあったところだから、何かお祀りをしなければ いけない」といわれ、土地の者に問い合わせたところお塚さんの場所といわれ 取り止めた。 |

などの記事があったようです。だから今でも、小さな祠や、お酒が供えられているのでしょうか。

おもしろいのは、「古墳」というワードが1つも出てこないということです。

「庚申塚」「お塚さん」という認識をされていた昭和の時代には、これが「古墳」だったという認識が地域の人にはなかったかもしれないのです。

なぜ古墳という認識がされていなかったのでしょうね?

2.そもそも古墳とは?

簡単に云えば「古墳」は古代のお墓ですが、

日本では、とくに3世紀半ば(紀元250年頃=今から1770年前頃)から

7世紀代(飛鳥時代の前まで=今から1300年前ほど)にかけて

築造された墳墓のことを「古墳」と呼びます。

壊されたりくずれたりしたものも多くありますが、

今でも全国に約16万基あると言われます。

(1)古墳の種類

古墳にはいろいろと種類があります。

小学校の社会で習う前方後円墳が一番インパクトがあります。

でも、他にも前方後方墳、円墳、方墳、帆立貝形古墳、八角墳、双方中円墳・・・

いろんな形の古墳がありますが、実は円墳が最も多く8~9割を占めます。

なぜ円墳が一番多いかというと、円は一番簡単に作れる形だからです。

誰しも小さい頃に、砂場でお山を作ったことがあると思いますが、土台部分が三角や、四角の山を作るのって難しいですよね。

(2)古墳の魅力

私は奈良で過ごした大学時代に考古学を専攻して、古墳大好き女子大生でした。発掘調査に参加させてもらったり、関西で現地説明会があれば行ったり、仲間と古墳巡りをしました。

いまだに家族旅行中に近くに古墳があると隙あらば寄らせてもらうほど魅了され続けています。

お墓に魅了されるなんて、今の感覚だとおかしいのですが、エジプトのピラミッドと同じく、

「なんでこんな形?」

「なんでこんなに大きいの?」

「中にどんな宝があるの?」

「どんな偉い人のお墓だったの?」

というミステリーを、簡単に解くことができないところが楽しいところです。

立地、周辺の状況、時期、古墳の上や中に入っているモノなどから、総合的に考えて、導き出すことしかできなくて、本当に文字で正解が分かることはまれです。

一生、ミステリーのままというところが魅力だと思います。

と、古墳のことになるとついつい熱くなってしまいますが、

決してマニアックなものでも、敬遠されるものではない、身近なものです。

なぜなら、1300年前くらいの歴史を伝える構築物が、今も生活の風景の中に普通に存在しているということがすごいと思いませんか?

私に考古学を教えてくれた大学の先生は、古墳の話をするときにいつも「等身大の歴史」を感じられるのだと言っていたのが印象的でした。

「昔の人は、今と感覚が違うから、こんな変なお墓を作ったんだ」と、シャットアウトするのではなく、

今の自分が「古墳、でか!」と思う感覚は、まったく昔も一緒だったと思います。

そのうえで、生活の風景の中に、違和感のある大きなお墓が、丘の上にあるという意味を考えてみると、おもしろいです。

「偉い人のお墓なのかな」

と考えると、一瞬で妄想は終了してしまって楽しくないのですが、

「自分の、ひいひいひいひい・・・おじいさんが、この場所に立って、同じ景色を見ていたとき、一体どんな気持ちで生活していたんだろう。」

と考えると、妄想が止まらなくなって楽しいのです。

(3)中蓮古墳がつくられた頃を妄想してみよう

中蓮古墳について妄想してみましょう♪

疑問その1「なんでこの場所なんだろう?」

古墳群があったのは、字名にもなっている「石川」という川が、山から海へ流れていく低地の北西にある、小さな丘の上。

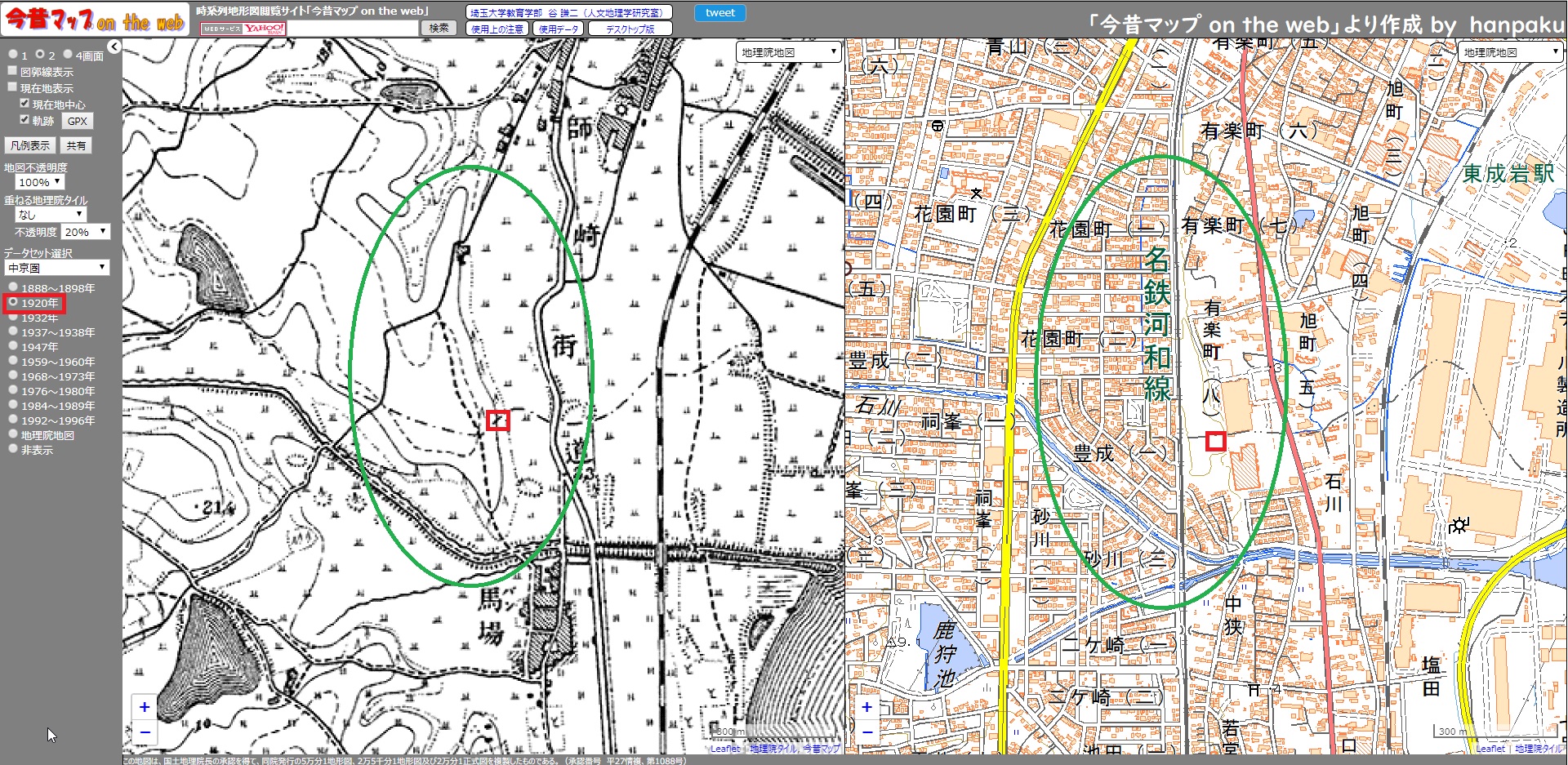

(出典:時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」)

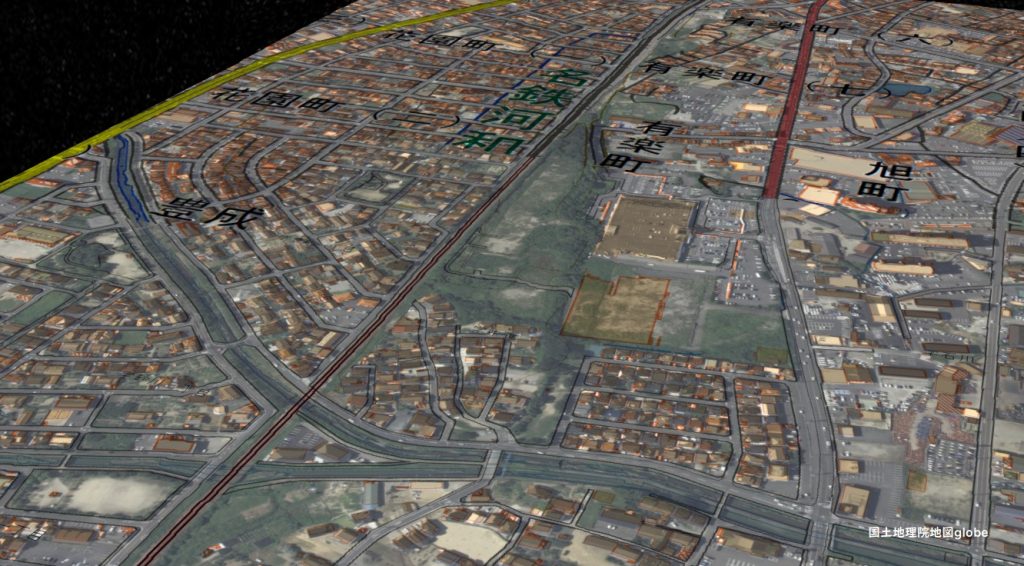

現代では、整然とした住宅街のイメージの強いこのエリアですが、

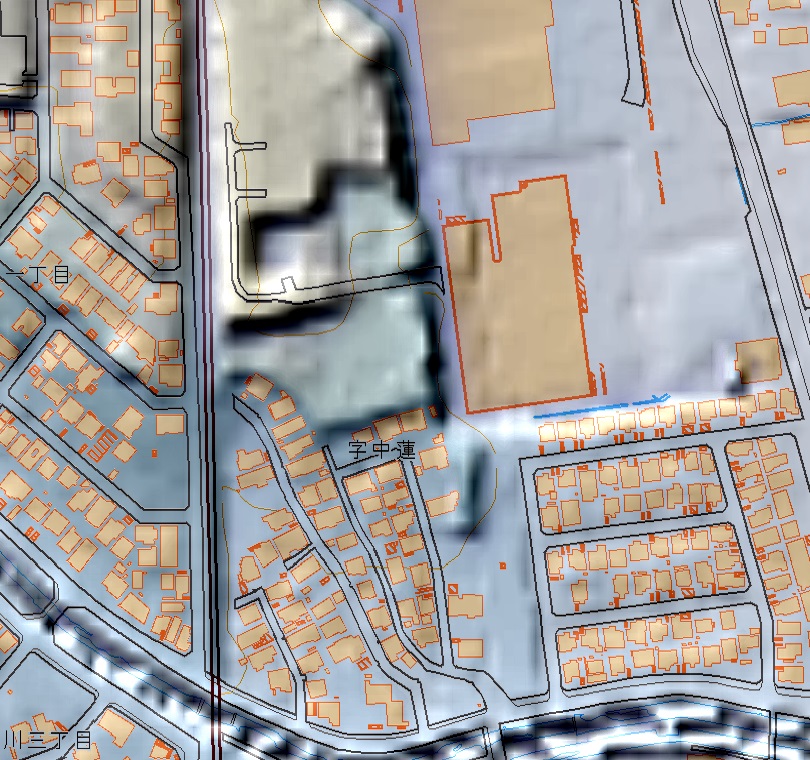

国土地理院地図の起伏を参照してみると、細長い尾根の先端。

この台地上の北端の方には、戦国時代に「成岩城」という城が築かれました。戦国時代のお城は、戦いを想定するような山城です。まさにそんなポジションにあった成岩城。その台地と同じような高さに古墳があった、ということになります。なんででしょう??

(出典:国土地理院地図)

この丘の形が浮かび上がってくると、確かに道路もこの形になっていると気づきます。

道路も昔の地形を伝えているのですね。

というか、地形にわざわざ逆らって道路を作るのは、大変なので、こういうことになるといった方が正しいでしょうか。

私のように地形ファンには、昔の地形をあんまりいじらないでくれたことは、ありがたいことです。

(出典:国土地理院地図)

台地の上に作られた古墳、いい場所にあります。

今でも「お墓は小高い丘がいい」という年配の方は多いですよね。そんな感覚。なぜ亡くなってから、人々は小高い丘に行きたがるのでしょうか?

いい場所、と私たちが思う丘の上というのは、いかにも、石川やその周りにあった田んぼや、この田んぼを守りながら住む人々を見下ろせるエリアです。

愛する子孫を見守りたい、という感覚があるんだろうというのは、現代の感覚でも容易に想像できます。

でも、直径16~17mもの大きなお墓を作る意味って何だろう?

疑問その2「なんで中蓮っていう名前なんだろう?」

この古墳のさらに北西には「中蓮公園(ちゅうれんこうえん)」という公園があります。場所としては台地上、木の実がたくさん落ちている子供が遊べる公園です。

この中蓮古墳は、ちょうど半田市花園町2丁目と、武豊町豊成1丁目とにまたがっています。

国土地理院地図に「中蓮」と書かれていて、今では武豊町側の字名になっていますが、昔は半田と武豊にまたがって、なんとなくこの台地上が「中蓮(ちゅうれん、ちゅうれ)」という小字名だったんだろうなと分かります。

半田市側の江戸時代は「成岩村」、武豊町の江戸時代は「長尾村」。江戸時代後半の天保15年の成岩村絵図を見てみると、まさに中蓮公園のあたりに「中連」と書かれています。

「蓮」ではなく「連」です。

全国的な地名の傾向として、「蓮」がつく地名というのはまずは単純に沼地。そして、仏教的な要素がある土地です(お寺など)。しかし、中蓮古墳があるのは台地上で沼地ではありません。

そういう意味では、「中蓮」はもしかしたら、新しい時代になったときに美しい字という意味で「中蓮」に変換されたかもしれません。こういったことはよくあることです。

では「中連」はどういう意味でしょうか。

あくまでも推察ですが、台地の両側はやや低いエリアで、半島状になっているという意味の「中」、川から離れた小高い台地上には人々の居住地が連なっていたという意味の「連」ではないかと思います。

と、中蓮という地名について掘り下げて考えてみたものの、古墳を作った7世紀の人が中蓮古墳と呼んでいたわけではありません。

後世の人が、いつからか中蓮古墳と呼んで伝えたと思われます。名前を付けたときに、このエリアが中蓮と呼ばれていたということが分かります。

そして、さきほど紹介した紡績会社の伝える話によると、昭和以前には、中蓮古墳と呼ばれていたわけではなく、「庚申塚」と呼ばれていたようで、中蓮古墳と呼ばれ出したのは、昭和の時代だったと思われます。

妄想しだすと違う方向に行ってしまうような気がしますが・・・、その場所の個性を考えているので、結局のところ、中蓮古墳のミステリーを明かす方向に繋がってくる気がするのが楽しいです。

疑問その3「なんで7基あったんだろう?」

細かい説明をすっ飛ばしてしまいますが、多くの研究から分かることは、

複数の円墳がまとまった場所につくられるのは古墳時代の後期の特徴ということです。

こういう古墳は「群集墳(ぐんしゅうふん)」と呼ばれます。

群集墳は、数が多いものだと和歌山県にある岩橋(いわせ)千塚古墳群(600基以上)、岐阜県にある船木山古墳群(111基)などが有名ですが、数基~数十基レベルの群集墳は身近なところにたくさんあります。

岩橋千塚古墳群は、1つの大きな山という感じの場所で、整備された公園のようになっていて、何度か行きましたが古墳の石室内に入ってみることもできるので面白いです。

(↑岩橋千塚古墳群の案内板。おびただしい数の円墳があります)

中蓮古墳は7基あったとのことですが、そのすべてが同時に作られたかもしれないし、違う時期に作られたかもしれません。

全国の傾向を見ると、群集墳は数基単位で、時期をちょっとずつずらして、作られることが多いです。まるで、おじいさん世代、親世代・・というような感覚をほうふつとさせるような時期差もあります。

(奈良県新沢千塚古墳群)

前方後円墳(古墳時代前期・中期に多い)は特定階層の王様が葬られていたのですが、

それと同じく、群集墳(古墳時代後期)も誰でも作れるわけではなく、主に、村の長のような立場の人の家族単位のお墓と考えられています。

また全国の事例から言えることは、群集墳は、集落の近くの丘の上に作られることが多いです。これはわりと分かりやすい話かと思いますが、

弥生時代に始まった農耕を中心とする時代に、田畑や、それに必要な川や、人々の家や、交通に必要な道や海を見渡せる位置に築かれているのです。

古墳は、亡くなった人を弔うお墓でありながら、

それ以上に、生きている人のための存在が大きいのが、おもしろいところです。

「稲の成長はどうか?」

「川の水は溢れないか?」

「人々は、しあわせに暮らせているか?」

「しあわせな生活を邪魔する敵が、道や海からやってこないか?」

まるでそんなことを見守ってくれるようなポジションに古墳があります。

「ふーん、なるほどね」と感じられた方は、古墳時代に生きていた先祖と、通じる感覚があるということになりますが・・・それ以上に時代背景の違いがありますよね。

現代では個人で墓を持って、自分の先祖の墓しかお参りしませんが、

古墳は不特定多数の人に見える位置にあります。

考古学で古墳のことを研究する際、大きくかかわってくるのが人間の死生観です。

科学が進んで、人間の生死を説明できる現代、

死んだ人のことを写真で思い起こせる現代では、墓じまいも選択肢の一つになってきました。

古墳時代には、人間の生死を科学的には説明できなかったと思われますので、

神の力にその理由を求めていたような時代であったと考えられています。

神とは、アマテラスみたいな日本書紀や古事記に出てくるような神様もイメージしますが、亡くなった先祖が神になって自分たちを見守ってくれるという感覚が、どうも古墳の築造から読み取ることができるのです。

これも少しだけ、現代の私たちも理解できますよね。「死んだらお空に行く」「星になる」と子どもに説明したことがあるかもしれません。そんな感覚です。

古墳時代には、死んだ人のことを思い起こすための写真や、功績や教訓を伝える文字もまだありません。だからこそ、生きている人に見える形で、古墳は「わざと大きく」「わざと小高い位置に」あると思われます。

古墳は、村の安全や、五穀豊穣を守るために、村のルールを作って統率してきたリーダーが、死んでもなお丘の上から見守っているという緊張感・安心感などを与えるための、「生き残った人たちに見せるお墓」だったと思います。

具体的な事象説明を飛ばして文字に起こしているのでちょっと飛んだ説明に見えるのですが、膨大な量の研究成果から、このように考えられるという考察に拠っています。でもものすごい数のある群集墳はすべてが解明されているわけではありません。興味のある方はぜひ古墳について一般向けにもたくさんの本が出ているので見てみてください。

7基あったといわれる中蓮古墳も、人々や村の様子を見守ってくれるように、1基つくられ、2基作られ・・・と時期をずらして作られていったのでしょうか。

3.中蓮古墳が教えてくれること

「中蓮古墳っていう古墳が、ジャスコから見えるんだよ」と言われれば、「ふーん、教科書で習った古墳が身近にあるんだねー」ということに尽きるのですが、

自分の等身大の感覚と、中蓮古墳のことを交互に思い浮かべると、

「人間が生まれて、死んでいくという事実は、人類誕生以降ずっと変わらない事象なのに、

死生観が変わると、お墓の在り方は随分と変わるのだなあ」

と実感しませんか?

昭和の頃の記録では、中蓮古墳は古墳と認識されず、「古い塚」として祀られていました。

誰かのお墓なんて感覚ではなく、なんとなく神様がいるって伝えられてるから「今でも祠やお酒でこの場所が祀られている」という生活風景でした。

これが、この地域の人に根付いている「先祖を神のように祀る」という風習を変わらずに引き継いでいる光景です。

変わること、変わらないこと、

良い悪いではなく、どちらもおもしろい文化。

この説明のできない、生活に染み付いた、非科学的で、まじめに考えると意味不明な現象こそ、地域のアイデンティティにつながっているようで、非常におもしろいと思うのです。

コメント

いつも興味深く読ませていただいています。

古墳とは呼ばず庚申塚・・

過去の記事にも記載された粕江の庚申堂の裏

成岩町誌289ページ「長藪の古墳」の記述を思い出しました。

グーグルアースを見ると、記述通りの場所に祠のようなものが見えます。

民有地なの詳細は省きますが。

ただ成岩町誌に記されている織豊時代(安土桃山時代)の関係人物だったら古墳になるのか疑問ですが。

コメントありがとうございます。お返事遅くなり申し訳ございません。

私もたびたび粕江庚申堂の前を通るのですが、裏の長藪の古墳と呼ばれているものがあるのかなーと気にしながら通っています。こんもりとした土の雰囲気もありつつ、いまいち謎ですよね!ワクワクしてしまいます。

そうですよね、一般的に古墳というと、古墳時代~飛鳥時代くらいまでの塚を指し、仏教が広がっていった奈良~平安時代以降の墓は、墓そのものにあまり意味がないというか、魂が極楽へ行っていて、抜け殻を土葬しているだけで、古墳時代とは死生観が違うので、古墓と呼ぶのがいいのでしょうね。