【この記事は約 17 分で読めます。】

半田市の中町に、中利という大きな味噌・たまり工場がありますが、その近くの道路が交わるところにひっそりと建つお堂があります。

このお堂、調べていくととても深くて、大切な歴史の証人だったんです。

目次

1.お堂に祀られているのは誰?

昔ファミマだったところ(現在は事務所)と中利の工場の間の道を南に入ったところと、ドラッグセイムスから東に入る細い道の交わるあたり。

道路が交わるところを、昔から「辻(つじ)」といいますが、こういった場所は魔除けのために「辻地蔵」などが置かれる風習が全国的にあります。長野の道祖神(どうそじん)が有名な例。

悪霊は道路や川を伝って村へ入ってくると考えられているため、悪いものが村へ入ってこないような仕掛けとしてパワーのある何かを祀る風習が日本にはあります。

という意味で、立地的にはお地蔵さんっぽいです。このお堂の中にはお地蔵さんがいるんでしょうか?

(1)お堂の様子

これがお堂の正面です。小さいながらも、しっかりした立派なお堂です。

簡単な回転カギがあるだけなので、扉を開けてお参りすることができます。

お花や水が備えられていて、日常的に近所の方々がお世話していることがうかがえます。

実際に、しばらくウロウロと周りを見ていたら、ご近所の方がお参りに来られました。

ちょうちんの裏側には、寄進されたのか、平成10年に「北講」に属する方の名があります。

「北講」という、この近所の方々のつくる信仰の単位グループ(講)がお世話しているのですね。北講の、北、ってなんでしょう?

ちなみに、『半田の石造物』(半田市教育委員会、1972年)という冊子によれば、「手に損傷があるのは、ある日のこと、親子を荷台に乗せた牛車が狂奔し、この石仏にぶつかって止まった。そのために牛車の親子は無事であったと、土地の人の話であった。その時の損傷である。」と書かれています。

ちょうちんに「南無(なむ)阿弥陀仏(あみだぶつ)」とあります。

むむ?お地蔵さんではなく、阿弥陀如来?

そう。サイズ的に小さいので、“お地蔵さん”と言ってしまいそうですが、このお堂の中にいた方は、確かにお地蔵さんではなく阿弥陀如来という“仏さま”の像でした。

阿弥陀如来が立っている像なので、美術的な正式名称でいうと「阿弥陀如来立像」ということになります。

(2)お地蔵さんと仏像ってちがうの?

お地蔵さんの定義って、知っているようで知る機会がないですよね。

町の中にいる、小さな石でできた守ってくれてる像はすべて“お地蔵さん”だと思っている人が大半です。それは愛称として人々がそう呼んできた事実があるからです。

「お地蔵さんと仏像って違うの?」という疑問。答えとしては、一応違う、です。

ここからは半田からちょっと離れますが、知っておくと半田市内の仏さんを面白く見ることができる豆知識です!

お地蔵さんと阿弥陀さんは別人というか、ランクが違います。

仏像とは、仏の像のこと。

“仏”には狭い意味と、広い意味があって、狭い意味では「如来」を指します。「如来」は、いわゆるお釈迦様。悟りをひらいた最終形態。

お釈迦様になったインドのブッタ(ゴータマ・シッタールダ)は、修行を重ねて、いくつもの段階を経て悟り(最終形態)に至りました。

悟りを開くまでのもがき苦しんだ途中の段階も信仰対象になっていて、偶像になっています。

途中段階というのが、

普通の人間→天(てん)→明王(みょうおう)→菩薩(ぼさつ)→如来(にょらい)

という経緯です。

これが信仰対象の像として仏師に作られるとき、こういう見た目の違いを持たせるようになりました。

詳しく知るととてもおもしろいんですが、簡単に言うと、人間から、見た目も中身も、どんどん人間離れした超越した存在へと変化していくんです。

▼如来

最終形態の如来は、すべてを超越しているので、感情の揺らぎもなく安定していて、欲もないので服は最低限の布一枚でアクセサリーもつけません。

▼菩薩

その一歩前の菩薩は、悟りまであとちょっとの段階なのですが、人間っぽさも残っているのでアクセサリーをつけています(欲がある感じ)。

実は、お地蔵さんは正式名称が地蔵菩薩で、悟りを開いた如来の一歩前の段階の人間です。

悟りを開いた如来がいなくなった人間の世界は、現在56億7000万年先の未来に人間の世界へ助けに来てくる予定っていうすごい設定なのですが、ものすごい先のことなので人々は不安です。そこで、如来がいない間の世の中を守ってくれるのが地蔵菩薩です。

しかも、お地蔵さんは表の顔、うらの顔は閻魔大王という、兼業、1人2役な不思議な存在です。

閻魔大王は人間の生活をすべてお見通しですから、お地蔵さんもお見通しということになります。だからこそ、色々な生活エリアで私たちを見守ってくれる存在になっているのです。

このようにして、一番身近な存在なお地蔵さんの存在があるので、たとえ中身が如来であっても、知らぬうちに人々は“お地蔵さん”と呼んできたんでしょう。

阿弥陀如来のことをお地蔵さんと呼ぶことは、仏教的には間違った認識ではあるのですが、それが文化なのです。

おそらく、多くの民衆が全員、仏教の根本を理解する機会はなく、こういった像をきっかけに村や家の安全を願うというシンプルな付き合いだったのでしょう。今も似たようなものです。このよく分からないあいまいな感じが、日本の風習そのもの。

実際に、『半田市誌(文化財編)』には半田市の中の石仏の種類の集計が載っていますが、地蔵がほとんどで、如来は少ないです。こうなると、石仏=地蔵となってしまうのも頷けます。

| 造立時期 | ||

| 如来 | 52体 | 江戸、明治、昭和 |

| 地蔵 | 672体 | 明治~昭和が大半 |

| 観音 | 79体 | 江戸、明治、昭和 |

| 弘法大師 | 29体 | 江戸、明治、昭和 |

| 行者 | 11体 | 江戸、明治、昭和 |

| 不動 | 5体 | 江戸、明治、昭和 |

| 庚申 | 9体 | 江戸、明治、昭和 |

| 計 | 867体 |

▼明王

菩薩の前の段階の「明王」は、自分も修行途中だし、他人にも厳しい感じです。なんだか子育て中の私も子どもにこんな顔をして怒っていますが、子どもに育てられてる母親もまさに人生の修行中という感じ(笑)

▼天

その前の「天」は、まだ得意なジャンルだけに悟りを開いているような感じで、見習いという感じで如来を守ったり、魔除け役の取り巻きです。

いろんなキャラクターがいっぱいいて可愛いのですが、身近なところでいうと、十二支の守り神(十二神将=十二人の天)がついたお守りを買ったことがある方もいるのではないでしょうか?「戌年の人、お守りしますよ!」という一部分な感じが、最終形態の如来と比べて、青いというか若い感じがしますよね。

詳しく分けていくとこの4分類に当てはまらないものもありますが、大方はこんな感じ。

もっと詳しく見ていくと、種類が多いし、手の形もメッセージがあるので、勉強して仏像を見ると、とても楽しいものです。

2.史料に残るお堂の存在

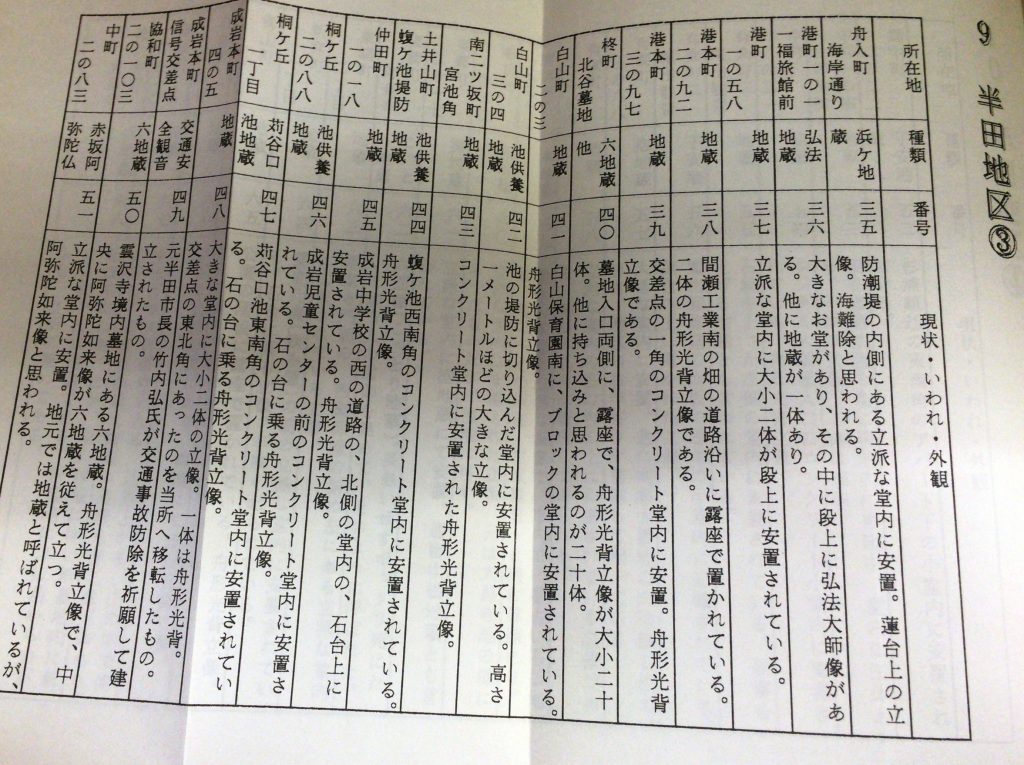

(1)『半田市内地蔵巡り案内』半田市教育委員会/編、平成12(2000)年

半田市内にあるお地蔵さんを記録した本の中に、半田地区として、一番左側に本日紹介している中町にある阿弥陀如来立像の祀られたお堂のことが書かれています。

↓

「中町2の83 赤坂阿弥陀仏 立派な堂内に安置。地元では地蔵と呼ばれているが、阿弥陀如来像と思われる。」とのこと。

確かにその通りでした。

ところで、このお堂のあるところが、赤坂という場所なのでしょうか?

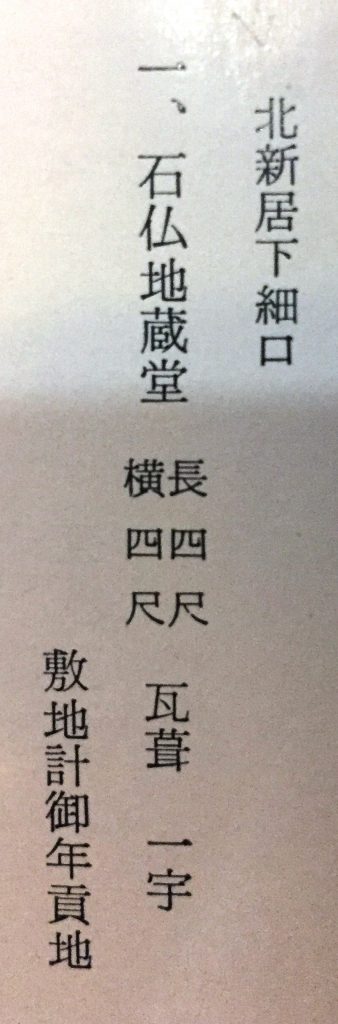

(2)『知多郡西成岩社仏控書上下帳』明治2(1872)年

(『半田市誌(文化財編)』半田市、昭和52(1977)年に収録)

西成岩につたわる村方文書のなかに、明治2年に、当時このエリアを治めていた柳原役所の代官に差し出した石仏調べの書の写しが残っています。

おそらく、明治維新で、神仏習合令に伴う廃仏毀釈(仏教を排斥し寺などを壊すこと)の際の基礎資料として、お役所から村々に調査があったものでしょう。その後、壊されていないってことは、うまいことやったんだと思います。よかった!

さて、その村方文書の中に、こんな記載があります。

「北新居下細口 1、石仏地蔵堂 長4尺 横4尺 瓦ぶき 1宇」

北新居 下細口(きたあらい しもほそぐち)ってどこ?

と思いますが、今は全く地名には残っていません。

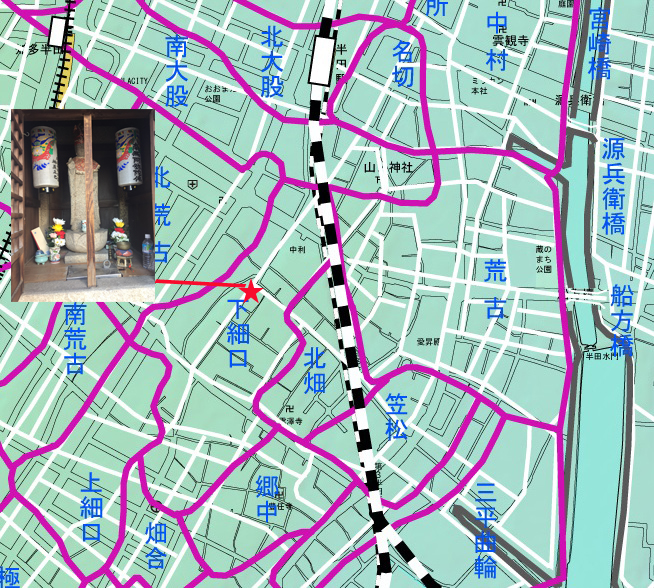

が、NTT電柱に掲載されている字名プレートに「下細口」は残っています。

この電柱があるエリアは、まさに今日紹介したお堂の近くです。

昭和13年発行の半田市の地図には、古い地名として「下細口」という字名が載っているのですが、その地図を基に今の地図に重ねてみると、ここが「下細口」です。

下細口は地図に残っていますが、その前にあった「北新居」については、江戸時代の古地図や、村方文書を探してみましたが、確認できませんでした。

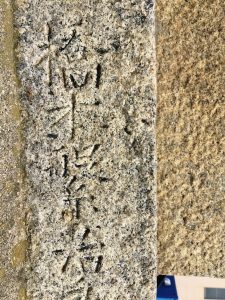

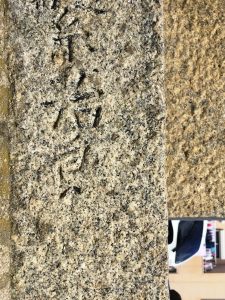

ところが、このお堂の基礎に使われている石柱をよくよく見てみると・・・何か文字が彫られていて・・・

縦書きの物を横にして使われているので、写真を回転して読んでみると・・・

このお堂建設にあたって寄進した方の名前でしょうか。ここに「北新居村」と住所が彫られています。今では北新居村の範囲が分かりませんが、村方文書とこの石柱を組み合わせて推理すると、まさにこの阿弥陀如来のお堂の周辺が、北新居村下細口というエリアだということになります。

初めに村方文書のことを知らずにこの台座の文字を見つけたときは、乙川にある新居の北に北新居村というのがあったのかな?と悩んでいました。

それとも、ネット検索すると徳島県に「北新居(きたにい)村」があるので、まさかそこから運ばれた石を転用したのか?とも邪推していました。

しかし村方文書のおかげで、一番シンプルで説得力のある、「お堂の周りが北新居村だった」という、ご近所説が分かってものすごくうれしいです(笑)

そうすると、先ほど思った疑問、「北講」の北ってなに?の答えは、「北新居村」の北という考えがシンプルです。

もう一度転記すると、村方文書は

「北新居下細口 1、石仏地蔵堂 長4尺 横4尺 瓦ぶき 1宇」

こんな記載でした。4尺は今でいう約1.2m、確かに今もそれぐらいです。たしかに瓦ぶきです。

(3)『半田の伝説』小栗久夫/編、昭和49(1974)年

もう一つ、この阿弥陀如来のことを伝える文献があります。半田市内の言い伝えをまとめた『半田の伝説』には、このお堂ができた時期が書かれています。

|

【半田】福徳を施した赤坂地蔵 半田村の『山の神様』の南に杉浦半蔵という人が住んでいた。 ある晩一人の旅憎がその家を訪ねて、一夜の宿を乞うたので心よく承知した。一夜だけ泊めてあげたのが縁で、ついにその旅僧は半年余も厄介になってしまった。旅僧はある日一体の石仏をどこからかもって来て、朝な夕なに礼拝をしていたが、いよいよここを去ることになったとき、その石仏にわずかの金を添えて半蔵さんにその世話を頼むと何処へともなく立ち去ってしまった。 そののち半蔵さんは亡くなってしまったが、ある夜のこと、息子の夢枕に、その石仏が現われ、『人足繁き街中に祭ってくれれば延命福徳を施す』というお告げがあった。 そこでさっそく地元の有力者たちと相談し、赤坂というところに十坪ほどの土地を求めて、ここにこの地蔵さんをお祭り申しあげた。 そののちは道行く人だもの中にも礼拝する人が多くなった。やがて誰ともなく赤坂地蔵と呼ぶようになり、遠くからお参りに来る人も次第に増す一方であった。 天明元年(1781年)の春には御堂を建ててその堂内に納めてお祭りもした。寛政五年(1793年)に千賀志摩守が出陣される折にはここで休息して、堂前で福徳を祈り大戦勝をしたという話が今に残されている。 伝説が今も生きてる地蔵尊 |

最後の川柳が風流ですよね。

伝説によれば、このお堂は天明元(1781)年、今から238年前に建てられたもの。これについては、確かにお堂の石柱にその年月が刻まれています。

天明元年七月二十六日

おお、もうすぐ記念日!

さて、最後の謎は「赤坂」という地名です。残念ながら、お堂の中や周辺を観察しても「赤坂」という文字はありませんでした。

日本中に地名として「赤坂」は多くありますが、だいたいの土地の意味が「粘土質の坂道」とか「明るい坂道」という解釈がされています。

現在の場所としては、確かに、坂道になっている途中です。今でも水路が近くを通っていて、水はけの悪い粘土質の坂だった可能性はあります。現に、このすぐ北側の「大股」エリア(知多半田駅前一帯)は低くて、雨が降ると水はけが悪く、下駄をはいて通らねばならなかったという記録があります。

さきほどの『半田の伝説』では「地元の有力者たちと相談し、赤坂というところに十坪ほどの土地を求めて、ここにこの地蔵さんをお祭り申しあげた。」とあります。

先の地蔵資料の文献には、「中町2の83 赤坂阿弥陀仏 立派な堂内に安置。」と書いてありました。

明治以前は今のように●●町1丁目2番地3というように数字を使って場所を特定するシステムがまだなかったので、2つの文献を合わせて考えると、シンプルに阿弥陀如来のお堂があったところが「北新居村 下細口 赤坂」という特定するような場所だったんでしょう。

辻地蔵か?と思うような場所にあったのに、阿弥陀如来のお堂だった。道路がいくつか集まるところに阿弥陀如来のお堂を作った北講の人々は、集まりやすいこの場所で集まって、井戸端会議するような場所だったのかもしれません。

今では北新居村も、下細口も、赤坂も残ってはいませんが、この阿弥陀如来のお堂が238年間もの間ここに建っていて、今でも近所の方々の信仰で大事に保護されているということによって、こういった消えてしまった地名を知ることができます。半田市にとって、中町の阿弥陀如来さんは、ものすごい大切な歴史の証人です。

コメント

本美吉郎著「尾張知多の豪商と紙幣」の中で

協和地区の古い呼び名の「きたらい」

漢字表記が「北新居」である決定的証拠として紹介されています。

この本の中では写真は載っているものの、

詳細の場所は敢えて書かれておらず

ほうぼうを探しておりました。

お陰様で解決できました。

ありがとうございます。