【この記事は約 5 分で読めます。】

歴史の授業で「廃藩置県」(はいはんちけん)って、聞いたことがあると思います。

「なつかしい、でも・・・なんだったっけ?」と思う方も多いかも。

wikipediaによると、

| 廃藩置県(はいはんちけん)とは、明治維新期の明治4年7月14日(1871年8月29日)に、明治政府がそれまでの藩を廃止して地方統治を中央管下の府と県に一元化した行政改革である。 |

廃藩置県は、今年の大河ドラマ「西郷どん」のころのお話。

江戸時代を終わらせて、明治時代へと移り変わる時。

新政府の最大の目的は旧領主(殿様)と領地の分断でした。知多半島内もいろんなお殿様の領地になってきました。

“明治維新”で形だけ変わっても実質的な支配者が殿様のままでは状況が変わらなかったので、殿様に変わって「政府が任命した知事」に統治させました。

それで結局、権力を政府に集中させて、人のとりまとめとか、税をあつめるのをカンタンにした。

と、まあこれが廃藩置県なのですが…

難しい話は置いといて。お見せしたかったのはこちら。

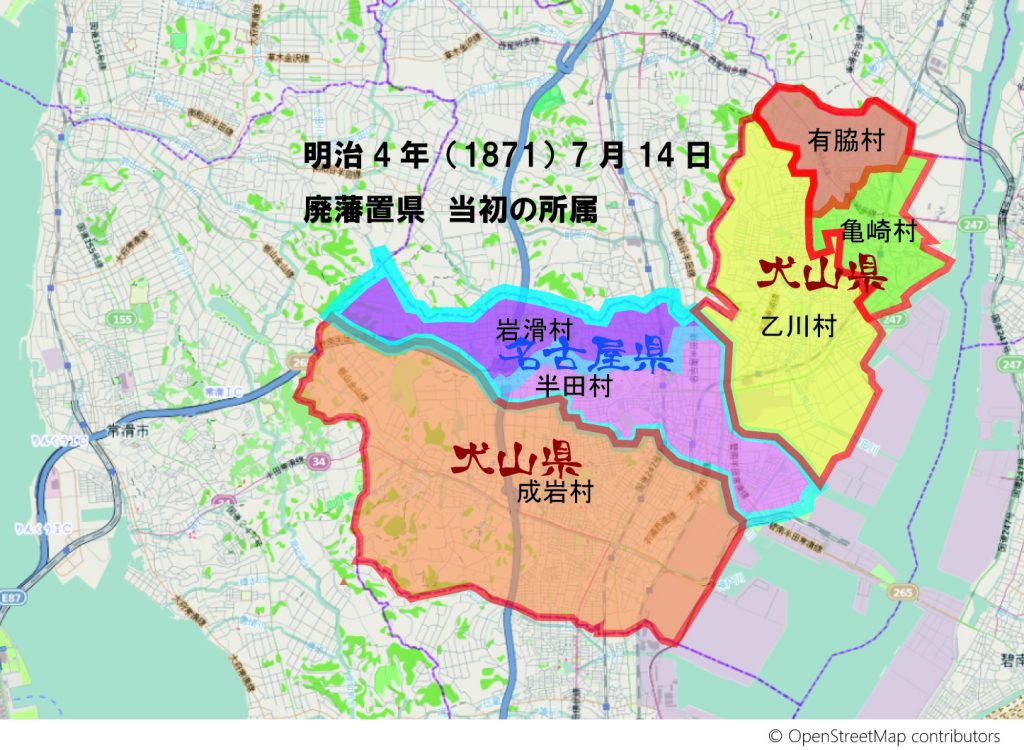

廃藩置県当初の半田の様子は、このようになっていました。

名古屋県と犬山県と分かれている?!

仲が悪いの???

いまは1つの半田市ですが、

江戸時代の終わりころの半田は、6つの村に分かれていました。

有脇村、亀崎村、乙川村、岩滑村、半田村、成岩村です。

廃藩置県当初は、

半田村・岩滑村は名古屋県

有脇村・亀崎村・乙川村・成岩村は犬山県

に属していました。

今となっては1つの市なので、飛び飛びで変な感じですが、当時は6つの独立した村だったので、それ以前の管轄の関係もあってこうなるのですね。

半田にかかわったお殿様の変遷も、なかなかおもしろいので、また別の機会に紹介します。

廃藩置県当初は2つに分かれていた半田の村々ですが、その後、広域的な再編が繰り返されて、結局一緒の行政区域になっていきます。

目次

明治4年(1871)7月14日

廃藩置県により、かつての尾張国は名古屋県・犬山県となった。

明治4年7月の段階では、名古屋県半田村、名古屋県岩滑村、

犬山県亀崎村・犬山県乙川村・犬山県成岩村・犬山県有脇村でした。

明治4(1871)年11月15日

三河の岡崎県など10県が額田県に再編され、名古屋県・犬山県知多郡を編入。

その後、犬山県が廃止されて名古屋県に統合された。その結果、額田県は旧三河国全域と旧尾張国知多郡を管轄し、名古屋県は知多郡をのぞく旧尾張国を管轄することになった。

つまり明治4年11月の段階では、額田県有脇村、額田県亀崎村、額田県乙川村、額田県半田村、額田県岩滑村、額田県成岩村。

明治5(1872)年4月2日

名古屋県が愛知県と改称された。

つまり明治5年では、愛知県有脇村、愛知県亀崎村、愛知県乙川村、愛知県半田村、愛知県岩滑村、愛知県成岩村。

明治5(1872)年11月27日

額田県が廃止されて愛知県に統合され、ほぼ現在の愛知県が成立した。

ここから先、半田市に至るまでの変遷をざっとご紹介すると、

明治9(1876)年

岩滑村が半田村に併合された。

明治22(1889)年

半田村が半田町になった。

明治23(1890)年

成岩村が成岩町になった。

明治39(1906)年

亀崎村、乙川村、有脇村が1つになって亀崎町になった。

昭和12(1937)年

半田町、成岩町、亀崎町が合併して半田市になった。

そして今に至るわけですが、こう見ていくと半田市は色んな「県」を経験しているんですね。あなたの住んでいるところは、何県に属していましたか?

コメント

はじめまして

亀崎の町の歴史を調べています。

旧 亀崎郵便局の場所で 亀崎村字上西37番地 が現在のどこになるのか 調べてもわからないのですが ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか?

コメントありがとうございます。歴史を調べられているのですね。個別にご連絡差し上げましたので、ご参照になれば幸いです。