【この記事は約 6 分で読めます。】

冷え込んで紅葉が美しい時期です。市内でも今年はわりと美しい紅葉が見られました。

だいぶ切られてしまっていますが、先日、イチョウの綺麗なこちらの神社を訪れましたので、散策気分でご覧いただければと思います。

目次

1.業葉神社

半田運河沿い、酒の文化館のすぐ西側にある、業葉(なりは)神社。

●業葉はナリハ

知らない人からすると、「業葉」を「ナリハ」と読むのは難しいでしょう。業は生業(なりわい)という意味で使う「業(なり)」です。しかし、当て字と思われます。

300年前頃の神社一覧に、「業葉天神」と載っているようですが、もともとは八幡宮と言われていたようで、「業葉」については、まったく語源は分かりません。

成岩(ならわ)に似ているのも妙に気になるところです。

ちなみに、成岩については、神戸川の水音が岩にぶつかる音から「鳴る岩」→「成岩(ならわ)」となったという説があります。

業葉(なりは)神社、成岩(ならわ)神社、成石(なるいし)神社・・・ややこしい神社名だなあと思いませんか。おそらく語源は遠からぬものを感じるのですが、追求は難しいです。いずれも共通するのは、八幡宮と呼ばれていた時期があることくらいです。

●八幡宮って?“はちまんさん”とも呼ばれる八幡宮とは、八幡神(やはたのかみ)をまつる神社のことです。総本社は大分県宇佐市の宇佐神宮ですが、全国に4万社以上あって、まるでコンビニエンスストアのような存在です。総本山から距離が遠い半田市に至っては、もはやどの八幡宮からのれん分け(勧請)したのか定かではありません。 八幡神とは、古墳時代の応神天皇のことを指し、応神天皇をまつるところから始まったと言われます。応神天皇というと古代の戦いの象徴でもあり、それは古墳時代中期の武具や馬具が副葬される巨大な前方後円墳ともイメージはリンクします。そこから、平安時代以降は、武運の神として、源氏や平氏の信仰を集めて、ご利益に尾ひれがついて時代とともに全国へ広まっていったようです。 |

2.力石

入口に、「斐芽の祠(ひめのほこら)」と書かれた赤いのぼりが並び、赤い鳥居が何重もあります。

その赤い祠の中に、しめ縄のかけられた岩が祭られています。

これは「力石(ちからいし)」と呼ばれる石です。

力石は、十数年前にこのような立派な祠の中で祭られるようになりました。

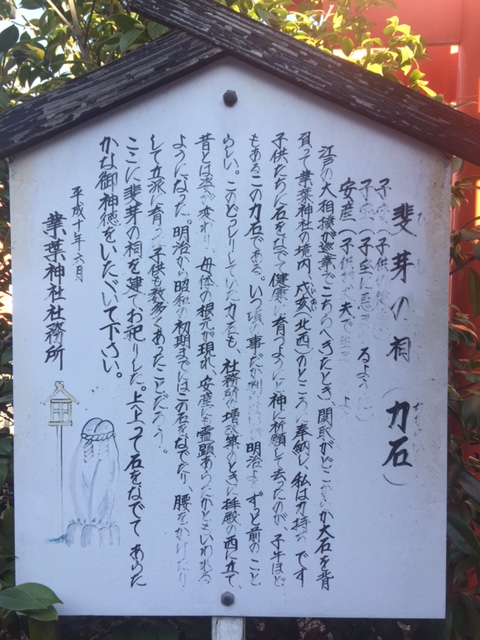

●斐芽の祠(ひめのほこら)・力石とは▼案内看板 |

看板の内容としては、子宝や安産をかなり推してくる内容になっていますが・・・

おそらく本来の意味は少し違います。

この案内看板のもとになっているのが、こんなエピソードです。

●「力石」のエピソード

|

『半田の伝説』(昭和49年、小栗久夫氏)より 関取が背負ってきた力石 「子供が、夜な夜な泣きますのでどうぞご利益をいただけますように」と、つぶやきながらお祈りをして、今日も石をなでている人がある。 「かん高い子供のかんをどうぞしずめて下さるように、体が小さくて弱いから強い子になるように」と子供づれの親が毎日のように境内にある「力石」をなでたり、石の上に座らせたりしたもので、その力石にはこんな話がある。 江戸の大相撲が巡業でこちらへきたとき、関取がどこからか大石を背負ってわざわざ業葉神社の境内、戌亥(北西)のところに奉納し、私は力持ちです 子供たちに石をなでて丈人な子に育つように と神に祈願して去ったのが、小牛ほどもあるこの力石だ。 いつごろのことだか判らないが明治よりもずっと前のことらしい。 力石のある業葉神社は、旧半田どまんなかの繁華街裏通り、老舗や倉ばっかりならんだ下町と呼ぶところに鎮座まします。 大鳥居の横に立派な磨石の社標が太字に刻まれて石参道が拝殿までつづく。社暦も古く現神職が十ニ代目という。春祭にはこの地方には珍しい氏子連中で雅楽が奏ぜられ、山車が出揃うころともなると坑内から周囲の道路まで参拝客が溢れるほどよく賑わう。 この境内の戌亥のところにどっしりとしていた力石も、社務所の増改築のときにいまの拝殿前西に立てられてしまったので、昔とは姿が変ったのと、戦後のどさくさでやや忘れられかけていたが最近どこからともなくいい伝えや話のつづきでもあったのか、その力石を聞いてはなでにくる人がでてきたそうだ。 明治、大正、昭和の初期までにはこの石をなでたり、腰かけたりして立派に育った数多くの子供かずいぶんあったことだろう。 いづれにせよこの不思議なご利益を喜んだ多くの親たちはもうほとんど他界していても、いい伝えや囗伝えは次から次へと流れ伝わっていくことだろう。 |

と、いうエピソード。

この話の中には、まったく安産の話は出てこないのです。

おそらく、岩の形状から発展的なご利益として認識されるようになったと考えられます。祠の名前も、かなり新しいネーミングですが、岩を男性、祠を女性と見立てて、姫(斐芽)の祠と名づけ、和合のイメージをつくって子宝・安産祈願としているのかなと感じました。まあ、確かに、男女関連のご利益がある場所に、人はついつい惹かれてしまうものです。

しかし、本来の力石のエピソードからすると、子供が心身ともに強く育つようにという願いをこめている石ということが分かると思います。子どもの成長に、力石のパワーをあやかりたいものです。

アクセス